警惕!这些诈骗专“叮”大学生!!!

据公安部数据显示

2024年电信网络诈骗受害者中

18-40岁群体占比高达62.1%

十类高校电信网络诈骗真实案例

揭开诈骗陷阱的层层伪装

教同学们见招拆招

(一)刷单返利类诈骗

刷单返利类诈骗是电信网络诈骗中变种最多、传播最广的犯罪类型之一,常以“零门槛兼职”“居家赚快钱”“色情引诱刷单”等复合型诈骗手法为诱饵。犯罪分子通过社交平台、短信群发等渠道发布虚假广告,以“小额返利”骗取受害人信任后,诱导其下载仿冒刷单App或登录虚假平台,随后以“任务未完成”“系统卡单”“账户冻结需解封”等借口层层设套,要求受害人不断充值转账,直至榨干其资金。

典型案例:2024年11月,大学生小宁在抖音看到“点赞返现”广告,前两单收到几十元佣金后,被诱导下载虚假购物APP,充值9千元后无法提现。另一名学生小褚则因缴纳“解冻费”被骗1780元。

(二)网络游戏产品虚假交易类诈骗

诈骗分子在社交、游戏平台发布买卖网络游戏账号、道具、点卡的广告,以及免费、低价获取游戏道具、参加抽奖活动等相关信息。与受害人取得联系后,诈骗分子以私下交易更便宜、更方便为由,诱导其绕过正规平台进行私下交易,或诱骗受害人参加抽奖活动,再以操作失误、等级不够等理由,要求其支付“注册费”“解冻费”“会员费”,得手后便将受害人拉黑。

典型案例:某大学一女生在网易大神APP看到有人卖游戏账户,主动添加对方QQ号联系询问游戏账户的情况,购买后该女生想要将游戏账户绑定到自己名下,对方让其添加QQ,后对方称需要共享屏幕,女生同意,后又称要认证女生银行卡限制情况,并称随后将钱返还,引导女生向其转账,生未多想就通过银行卡充值方式向对方转账共计5457元,之后对方一直未给女生退款,女生被骗。

(三)虚假购物、服务类诈骗

诈骗分子在微信群、朋友圈、网购平台或其他网站发布低价打折、海外代购、0元购物等虚假广告,以及提供代写论文、私家侦探、跟踪定位等特殊服务的广告。在与受害人取得联系后,诈骗分子便诱导其通过微信、QQ或其他社交软件添加好友进行商议,进而以私下交易可节约手续费或更方便为由,要求私下转账。受害人付款后,诈骗分子再以缴纳关税、定金、交易税、手续费等为由,诱骗其继续转账汇款,最后将其拉黑。

典型案例:付先生通过社交网站认识一个叫“李某波”的人,该人自称在杂志社内部有关系,通过他发表论文能保证采用。付先生信以为真,便与对方签订了一个《业务委托服务合同》电子合同,约定以每篇7500元的价格,在某杂志上发表5篇论文。付先生向对方支付了17850元的定金,但三个月后,付先生所发论文均未见刊,便询问对方情况,对方一直没有回应。随后,付先生联系上合同中提到的公司,被告知此公司内没有名叫“李某波”的人,付先生才知道自己被骗。

(四)桃色、交友类诈骗

桃色诈骗是近年来高发的电信网络诈骗类型,主要利用受害人猎奇心理、情感需求或隐私弱点实施精准围猎。犯罪分子常以“同城交友”“裸聊服务”“明星私密视频”等为诱饵,通过社交软件、色情网站等渠道引流,诱导受害人下载木马软件、点击钓鱼链接或进行视频互动,进而以“泄露隐私”“公开不雅内容”等威胁手段实施敲诈勒索。

典型案例:某大学生在学校宿舍上网时,通过“陌陌”APP添加了一个陌生QQ号码,并在对方的指导下安装了“约爱”APP,之后该APP内一个昵称为“约爱接待——珊珊”的客服称:需做三单返利任务才有预约资格。随后小伟通过微信扫描对方提供的二维码向对方转账38元,之后其收到返利42元;之后采用相同的方式再次转账586元,收到返利1233元。可第三次给对方转账成功后,对方却称其做错任务不能退款,于是小伟为了拿到“资格”只能选择再次向对方转账11940元、3000元、9341元、9341元、12113元,均未获得返利,之后对方让其再次转账时,小伟才意识到被骗。

(五)演唱会诈骗

演唱会门票诈骗是近年来高发的网络犯罪类型,主要利用热门演出门票稀缺性和粉丝急切心理实施欺诈。诈骗分子通过伪造“内部渠道票”“二手转售票”等话术,诱导受害者脱离正规平台交易,再以虚假链接、高仿假票或多次收费等手段骗取钱财。此类骗局隐蔽性强、追损难,多地警方数据显示,单场演唱会相关报案可达数百起。

典型案例:某高校大一学生杨某在微博上找网友购买说唱歌手TT武汉演唱会门票,点入该网友提供的购票链接,并根据对方指示支付宝转账499.6元,后发现门票未购买成功,称操作失误,没有备注说明,让杨某重新支付,这时对方又称支付超时了,需要重新支付,付款后又给杨某发送了一个链接称添加客服进行退款,客服让其填写银行账户信息,其提交后对方又说其填写的资料有错无法提现,让其再转1000元。杨某才察觉到不对,发现被骗。

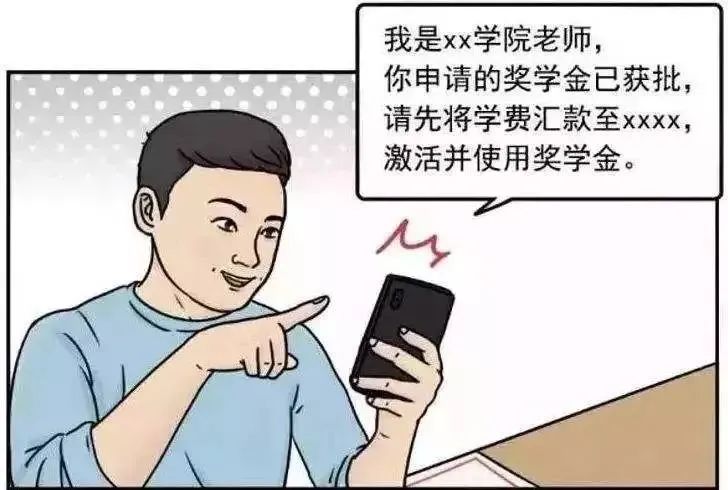

(六)助学金/奖学金骗局

近年来,助学金诈骗案件层出不穷,诈骗分子常冒充教育部门、学校、基金会等官方机构或者工作人员以发放奖助学金名义,要求学生提供银行卡卡号和密码诱导学生转账或者诱骗学生到虚假的链接填写个人信息或账户,从而窃取资金。

典型案例:张同学是一名大二学生,平时学习刻苦,成绩优异。某日,他收到一封自称来自“学校财务处”的电子邮件,邮件中称因其上学期表现突出,将获得一笔3000元的奖学金。邮件附有一个链接,要求张同学点击后填写个人信息和银行账户以便发放奖学金。张同学信以为真,立即点击链接,并按要求填写了相关信息。不久后,他收到了一条来自“银行”的短信,提示其账户已入账3000元,但需先支付100元的手续费才能解锁使用。张同学没有多想,便按照短信提示向指定账户转账了100元。然而,当他再次查看银行账户时,却发现那笔所谓的奖学金并未到账,反而自己的卡内余额被转走了3000元,这才发现自己被骗。

(七)求职骗局

求职诈骗以“高薪职位”“内部推荐”为诱饵,通过收取培训费、保证金、体检费或盗用个人信息牟利,常见手段包括境外高薪诱骗、传销陷阱、黑中介、刷单、内推、猫腻合同、假试用、扣证件、虚假招聘广告、伪造录用通知、诱导网贷等,求职者应通过正规平台投递简历,拒绝一切提前付费要求,签约前核查企业资质,保护个人信息及财产安全,遭遇诈骗及时报警并保留证据。

典型案例:2024年,南方某高校学生王梦琪被中介以"10万﹣20万元保进大厂"诱骗。中介提供的实习仅为远程处理表格,且未录入公司人事系统,所谓"导师推荐信"实为普通职员伪造。王梦琪要求退款时,中介以"未通过面试属个人原因"拒绝。

(八)冒充电商物流客服类诈骗

诈骗分子通过非法途径获取受害人购物信息后,冒充电商平台或物流快递客服,谎称受害人网购商品出现质量问题、快递丢失需要理赔或因商品违规被下架需重新激活店铺等,诱导受害人提供银行卡和手机验证码等信息,并通过共享屏幕或下载APP等方式逃避正规平台监管,从而诱骗受害人转账汇款。此类诈骗的受骗人群多为电商平台的网购消费者或店铺经营者。

典型案例:2023年10月,四川宜宾女子张某接到一个自称是“物流客服”的陌生来电,称因张某快递丢失需要进行理赔。张某随即查看某购物APP,发现一件商品未更新物流情况,便信以为真,添加了客服微信。随后“客服”发给张某一个链接,要求下载某聊天APP和银行APP,进行“理赔”操作。张某根据要求操作后,“客服”称其操作错误账户被冻结,需在银行APP里输入“代码”解冻,而这实际上是诈骗分子诱骗张某进行转账操作。张某收到银行转账短信后发现异常,遂发现被骗。

(九)冒充领导、熟人类诈骗

诈骗分子利用受害人领导、熟人的照片、姓名包装社交帐号,通过添加受害人为好友或将其拉入微信聊天群等方式,冒用领导、熟人身份对其嘘寒问暖表示关心,或模仿领导、老师等人语气发出指令,从而骗取受害人信任,再以有事不方便出面、接电话等为由,谎称已先将某款项转至受害人账户,要求其代为向他人转账。为蒙骗受害人,诈骗分子还会发送伪造的转账成功截图,但实际上其未进行任何转账操作。出于对“领导”“熟人”信任,受害人大多未进行身份核实便信以为真,以为“领导”“熟人”已将钱款转账至自己账户。随后,诈骗分子以时间紧迫等借口不断催促受害人尽快向指定账户转账,从而骗取钱财。此类诈骗通常利用受害人对领导熟人的信任心理,疏忽了对其身份进行核实。

典型案例:2024年1月,江苏镇江女子方某在微博上收到一用户发来的消息,该用户头像、名字都与其姐姐一模一样,方某便以为是姐姐找她。对方称手机卡销户了,其他软件都无法登录,请方某帮忙发邮件咨询其预订的一个名牌包是否预订成功。客服回复表示已经订到包,需要支付尾款。在“姐姐”请求下,方某按照客服要求垫付了尾款,之后客服以方某姐姐订了两个包需要再付一个包的价格才能享受折扣为由,让其再次转账。方某转账2次后客服还要求支付押金,遂意识到被骗。

(十)虚假网络贷款类诈骗

诈骗分子通过网站、电话、短信、社交平台等渠道发布“低息贷款”“快速到账”等信息,诱骗受害人前往咨询。后冒充银行、金融公司工作人员联系受害人,谎称可以“无抵押”“免征信”“快速放贷”等,引诱受害人下载虚假贷款APP或登录虚假网站,再以收取“手续费”“保证金”“代办费”等为由,诱骗受害人转账汇款。诈骗分子还常以“刷流水验资”为由,诱骗受害人将其银行卡寄出,用于转移涉案资金。此类诈骗的受骗人群多为有迫切贷款需求、急需资金周转的人员。

典型案例:2024年5月,江苏无锡男子王某在家中收到一条低息贷款的短信,王某点击其中的链接,根据操作指引下载了一款APP。王某在该贷款APP上填写个人信息注册后,便想将贷款提现至银行卡。此时该贷款APP显示银行卡有误,平台客服称贷款金额被冻结需要交解冻费。随后,王某向其提供的银行账户转账6万余元,但始终无法将贷款提现,遂意识到被骗。

防诈必备技能

1.牢记“三不一多”原则

不轻信:陌生来电、短信、链接需核实。

不透露:银行卡号、密码、验证码绝不外泄。

不转账:未经确认,绝不向陌生账户汇款。

多核实:遇到可疑情况,及时联系老师或警方。

2.安装“国家反诈中心APP”

开启来电预警功能,自动拦截诈骗电话。

学习最新防诈案例,提高警惕性。

3. 保护个人信息

谨慎填写各类调查问卷,避免泄露学籍、联系方式等敏感信息。

定期修改重要账户密码,避免“一码多用”。

遭遇诈骗怎么办

1.立即行动

挂断电话,保留聊天记录、转账截图等证据;

2.紧急止损

联系银行冻结账户,争取追回资金;

供稿/工商管理学院易班工作站 文/於为风 图/公安部刑侦局、广西反诈、国家反诈中心、南宁警方

一审一校/於为风 二审二校/苏钟 三审三校/尹丽

用户登录